Come discutere della crisi climatica?

Organizzare e partecipare a discussioni e negoziati sui cambiamenti climatici è un’esperienza affascinante e stimolante, per l’interdisciplinarietà richiesta nelle conoscenze e nelle soluzioni di mitigazione e adattamento, ma può anche risultare frustrante.

Storicamente, i negoziati internazionali e multilaterali sul clima sono difficili perché i paesi non solo cercano di proteggere i loro interessi nazionali, soprattutto economici, ma sono anche esposti diversamente ai rischi climatici.

Ho partecipato personalmente a due conferenze mondiali delle Nazioni Unite (COP) sul clima a Bonn nel 2017 e a Katowice nel 2018, in rappresentanza della Commissione europea. Le sessioni plenarie multilaterali, dove partecipano i delegati dei Paesi dei 195 Paesi firmatari dell’Accordo di Parigi nel 2015, sono eventi molto lenti nei progressi e spesso focalizzati su dettagli rilevanti per alcuni Paesi, irrilevanti per altri. Ricordo un senso di frustrazione per la difficoltà a procedere nel trovare accordi su tantissimi temi discussi, di fronte peraltro all’urgenza di procedere e metter in atto azioni climatiche significative.

Come discutere della crisi climatica?

Il primo punto di tensione è che alcuni paesi subiscono gli impatti della crisi climatica più di altri, tra questi ci sono le popolazioni delle regioni polari, del Sahel e delle Isole del Pacifico. Il delegato alla conferenza sul clima COP26 di Glasgow dell’Isola di Tuvalu, l’Oceano Pacifico, ha parlato in un drammatico video di quello che succederà alla sua isola. Il suo drammatico appello all’azione nasce dal fatto che la sua isola, come centinaia di altre, è destinata a scomparire con l’innalzamento del livello del mare. E’ in gioco la loro esistenza come nazione e popolo.

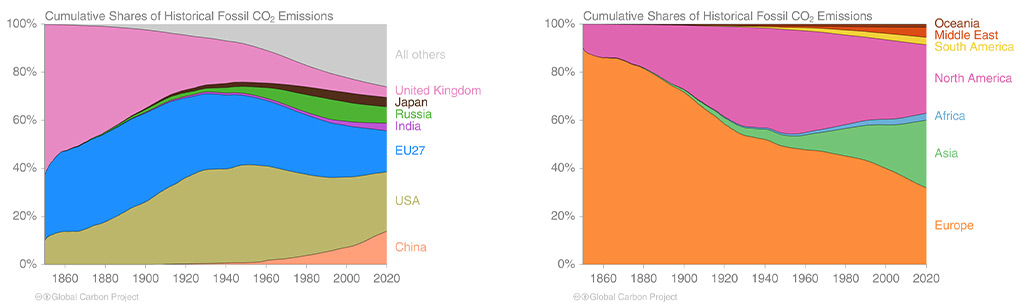

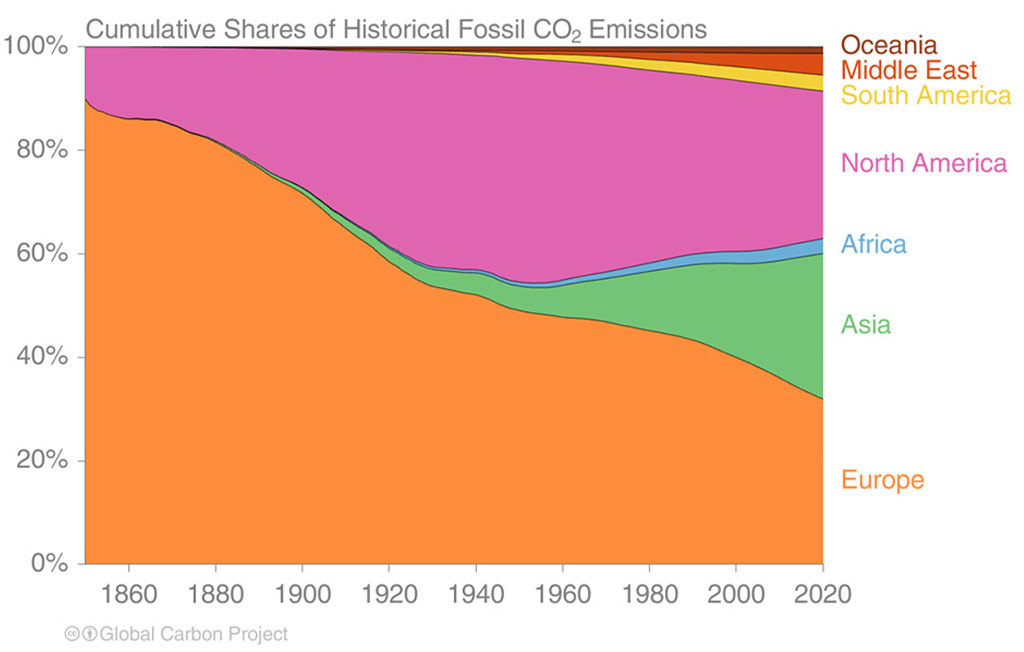

Il tema della responsabilità è ancora più spinoso ed è spesso al centro dello stallo nei negoziati delle Nazioni Unite, ma anche percepito nell’opinione pubblica occidentale come la questione dirimente. Molti paesi in rapido sviluppo – come la Cina, ora il primo paese emettitore di gas serra al mondo – sono ritenuti responsabili di emissioni record e senza una loro impegno a disinvestire da fonti fossili e a ridurre le emissioni rapidamente, gli obiettivi globali di contenimento dell’aumento della temperature entro 1,5°C si allontanano sempre di più.

Se si guarda però alla crisi climatica dalla posizione dei paesi che sono più impattati o di quei paesi che sono ora in fase di sviluppo accelerato, la posizione condivisa è che i paesi più industrializzati hanno beneficiato per decenni di un’economia che non aveva limiti alle emissioni di gas serra, del cui accumulo storico sono responsabili. Pertanto ritengono che il maggiore sforzo debba ricadere su di loro. Non se ne esce, all’apparenza, e questi temi sono ancora degli ostacoli a una piena implementazione dell’Accordo di Parigi.

Fonte: Global Carbon Project 2021

Soldi, soldi, soldi

Agire e affrontare la crisi climatica richiede tecnologie innovative, infrastrutture e competenze che per molti paesi meno sviluppati e più esposti ai rischi della crisi climatica rappresentano un costo insormontabile. L’ Accordo di Parigi aveva previsto di mobilizzare 100 miliardi di dollari all’anno per i paesi più esposti agli impatti del clima, un impegno che è stato onorato solo in minima parte: nel 2021 erano stati raccolti 37 miliardi. Lo stesso concetto di finanza climatica è interpretato in modo diverso: come aiuto allo sviluppo da alcuni, come aiuto specifico per il clima da altri. I dettagli contano quando si tratta di impegni finanziari.

Non è necessario partecipare ai negoziati delle Nazioni Unite per comprendere quanto sia difficile discutere di temi complessi con interessi diversi. Anche a livello nazionale e locale, per affrontare la complessità della discussione è opportuno prepararsi ai dibattiti e ai negoziati, a qualsiasi livello si svolgano.

Come discutere in modo costruttivo della crisi climatica?

Esistono alcune metodologie sperimentate ed efficaci per giungere a risultati soddisfacenti quando si discutono temi complessi o che polarizzano molto l’opinione, dove i partecipanti sono espressione di interessi e obiettivi diversi, se non in conflitto.

Metodo Oxford Union

Fonte: foto adattata da Viktor Talashuk e Behavioral Scientist

Lo stile o metodo Oxford Union è una modalità di dibattito ampiamente utilizzata nei dibattiti complessi, dove ci sono due fazioni opposte. È stata usata nei dibattiti politici sull’IRA in Irlanda, sul WaterGate e nella questione israeliano- palestinese.

Nella sua applicazione a dibattiti su temi climatici e ambientali, il modello si basa sulla definizione di una preposizione: per esempio, gli OGM sono dannosi o no? L’energia solare può contribuire a salvare il pianeta? Il nucleare è una fonte pulita o meno o meno?

Il tema è generalmente introdotto da un soggetto neutro che fa da moderatore e dibattuto da un gruppo o un soggetto a favore e un altro a sfavore della preposizione che argomenta le proprie ragioni con domande specifiche, un tempo assegnato in modo equo. Infine un’audience giudicante trae le conclusioni finali.

Il metodo serve a sviluppare un pensiero critico, la tolleranza per opinioni diverse, un’efficace comunicazione, una buona ricerca del tema trattato, capacità di autocritica e autoanalisi, capacità di sostenere le argomentazioni in modo logico, articolato e coerente.

Metodo del Gioco delle Parti

L’idea di fondo del metodo che simula il gioco delle parti (RPS o Role Play Simulations) è di creare una situazione realistica anche se semplificata in cui i partecipanti si impegnano in un dialogo di gruppo, in negoziazioni per giungere a delle decisioni e sperimentano un portafoglio di soluzioni. I partecipanti imparano a rispettare la posizione di altri soggetti. Il gioco permette ai partecipanti di esplorare questioni complesse e spesso controverse, senza conseguenze dirette politiche, finanziarie, politiche e relazionali.

Ho partecipato a diversi dibattiti simulati secondo questo metodo su temi come: “Come affrontare la deforestazione nel mondo? L’energia nucleare è considerata pulita o meno? Uno degli elementi più stimolanti, complessi e costruttivi è stato il rappresentare dei soggetti le cui posizioni sono in conflitto con i miei valori e convinzioni.

Questo consente di cedere in parte sulle proprie posizioni, spesso vere e proprie roccaforti, che rappresentano degli ostacoli alla discussione costruttiva dei negoziati.

Ci sono molte varianti di questo metodo, tra cui la tecnica dell’inversione dei ruoli. Questa modalità consiste nella semplice inversione dei ruoli dei partecipanti. Questo facilita la comprensione dei punti di vista altrui. I risultati sono una maggiore flessibilità e propensione alla negoziazione, attenzione e sensibilità verso le posizioni di altri soggetti.

Qualunque sia la metodologia o l’approccio adottati, prima di avviare un dibattito o una negoziazione è opportuno definire come svolgerli, i tempi per ogni partecipante, quali sono gli obiettivi e le aspettative realistiche. Non lasciare la discussione al caso, o solo a un moderatore passa-microfono!